Me viene a la memoria una retrospectiva de posguerra junto a la iglesia de San Cristóbal, lugar de encuentro de toda la chiquillería del pueblo, donde nos reuníamos en torno a la figura del sacerdote don Wenceslao Ciuró. Aquel cura mágico que nos proporcionaba horas de franca y sana devoción a un grupo de niños de catequesis para crear una corriente de mutua simpatía y de admiración, pues aparte de ser sacerdote y de practicar la Magia Blanca, era ilusionista y prestidigitador, además de hábil catequista para atraerse la voluntad y simpatía de los niños ¡Cuántas horas de entretenimiento dejaba sobre nuestros infantiles años! Era, nunca mejor dicho, un apóstol de la ilusión.

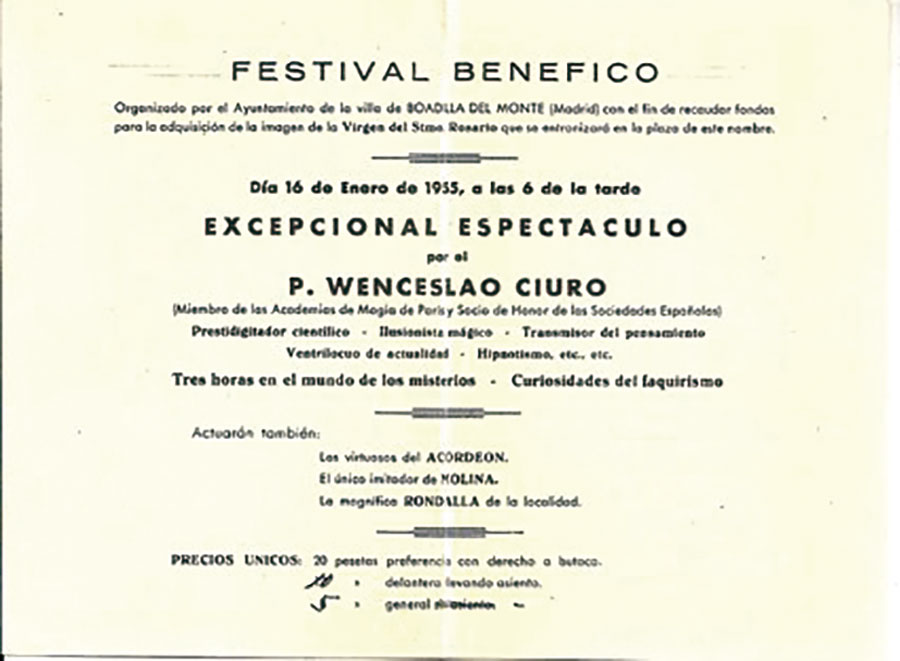

En ocasiones, celebraba una función de ilusionismo en el salón de baile del pueblo, para recaudar fondos que se invertían en adornar la recién reconstruida iglesia parroquial de San Cristóbal, que había quedado dañada por la reciente Guerra Civil. Todos los boadillanos, y algún otro vecino de cercanos lugares, asistíamos a contemplar el espectáculo de magia y de ilusión, dejándonos siempre la impronta de mago excepcional, dominador, como era, de todas las técnicas de la magia: manipulación, escamoteo juegos de cartas, juegos varios, hipnotismo, magnetismo, faquirismo, espiritismo, etc.

Don Wenceslao nos hacía ver, con su sempiterna varita mágica –símbolo del poder misterioso que el ilusionista da la impresión de tener–, que todo efecto maravilloso que se producía en ese arte, fuere cual fuere la causa, era una ilusión para el espectador. Estas eran sus primeras palabras en el escenario, antes de dar comienzo el espectáculo: “Esto lo hago sin ánimo de lucro, la recaudación de esta noche es para adornar la casa de todos, que es nuestra Parroquia, lo hago también, inspirado en un perfecto deseo de hacer bien y si, además, consigo ayudar a los buenos en su apostolado, quedaré muy enormemente satisfecho”. De don Wenceslao se pueden contar muchas cosas, porque, por encima de su condición de mensajero de Dios, estaba su grandeza de alma, como nos muestra en una ocasión.

Había en el pueblo una señora viuda, cuyo marido murió como consecuencia de la explosión de un obús –de los muchos que quedaron sin explosionar durante la guerra– cuando pastoreaba un rebaño de ovejas. La buena señora quedó desamparada y con una hija de corta edad. Sólo ella sabía de las vicisitudes que hubo de pasar para sacar su casita adelante. Un buen día, sin nada que echar al puchero, la madre y la hija acuden a don Wenceslao para que les dé “una limosna por Dios”. El párroco les ofrece lo poco que había en el cepillo de la iglesia. La señora renuncia a ello, pues no consiente en llevarse los donativos de la Virgen, a lo que el párroco contesta: “¡Cógelo! La Virgen no come hoy, y vosotras sí lo necesitáis”. Un ejemplo como apóstol de los pobres.

Hoy, como uno más de aquellos niños de entonces, he andado ensoñador por el camino de retorno a aquellos años de mi infancia para tener la ilusión de ser ilusionado.